Par Ada Shlaen*

Par Ada Shlaen*

En 2015 le parti ultraconservateur et nationaliste Droit et Justice[1] a raflé la mise sur le terrain électoral, en gagnant le 6 août les élections présidentielle, et ensuite le 25 octobre, en obtenant la majorité absolue aux élections législatives à la Diète polonaise. Pour commencer, ce parti a pris le contrôle du Tribunal constitutionnel, ensuite a changé les règles qui régissent la commission électorale nationale, organe indépendant, chargé de surveiller la légalité des élections nationales comme locales.

L’UE suspend la Pologne de droit de vote

Bref, toutes ces reformes et aménagements étaient réalisés au détriment du pouvoir judicaire et au profit de l’exécutif. En même temps, on pouvait observer une reprise musclée des médias publics, devenus des organes de propagande gouvernementale. D’ailleurs, pour marquer son désaccord, la commission européenne a déclenché pour la première fois l’article 7 du traité de Lisbonne qui in fine suspend le droit de vote d’un pays membre, s’il ne respecte pas l’État de droit et l’équilibre des pouvoirs.

Réécriture en route de l’Histoire

Mais rien n’arrête les autorités polonaises ! Ainsi le 26 janvier, la Diète a voté une loi qui interdit l’utilisation du terme « les camps de concentration polonais » pour qualifier les camps d’extermination nazis, installés en Pologne durant la Seconde guerre mondiale. L’utilisation de ce terme pourrait entraîner une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison. Cette politique rencontre un appui massif de l’opinion publique, car la côte de popularité du gouvernement dirigé par le PiS atteint 49%.

Ce vote confirme ce que nous pouvons observer actuellement en Pologne, où la politique de réécriture de l’histoire polonaise va de pair avec des déclarations antisémites des hauts responsables. Il suffirait de citer une prise de parole du président de la Diète Marek Kuchcinski qui a déclaré que les massacres de la Seconde guerre mondiale auraient été provoqués entre autres par les Juifs. On peut aussi rappeler les déclarations du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki qui en marge d’une conférence sur la sécurité à Munich a parlé « des auteurs juifs du génocide ».

En observant ce déchaînement de haine, on ne peut que constater que cette loi a pratiquement annihilé tous les efforts accomplis depuis 1989 par les différents gouvernements polonais pour confronter la Pologne à son passé antisémite. On pouvait croire que les Polonais regardaient leur passé avec une certaine lucidité. Or nous voyons que le pays a réussi à conserver un antisémitisme vivace dans un pays sans Juifs !

Antisémitisme sans Juifs

La communauté juive qui comptait en septembre 1939 plus de trois millions de personnes, fut pratiquement anéantie durant la guerre. Une phrase d’Elie Wiesel résume bien cette situation : « Toutes les victimes n’étaient pas juives, mais pratiquement tous les Juifs étaient des victimes ». En 1945 on pouvait estimer le nombre de survivants entre 50 000 et 100 000 personnes. Grâce à l’arrivée des Juifs qui ont pu se réfugier pendant la guerre en Union Soviétique, ce nombre a presque doublé, en atteignant 200 000. Pourtant, cet accroissement ne sera que très temporaire, les Juifs ont quitté la Pologne par vagues et leur nombre décroissait constamment.

Pogroms après la guerre et vagues d’émigration

La fin de la guerre ne signifiait pas la paix. Pendant cette période, les Juifs ont été souvent attaqués et molestés, il y eut même des assassinats. (On recensa au moins 400 Juifs assassinés dans les années 1944-47). Pendant ces années il y eut aussi des pogromes ; le premier a eu lieu à Cracovie le 11 août 1945, mais le plus atroce s’était produit le 4 juillet 1946 à Kielce, organisé par la populace sous prétexte d’un crime rituel. Dans cette action ont participé de nombreux habitants de la ville, y compris les miliciens et les soldats. On a dénombré 42 tués, dont un bébé de trois semaines, des blessés furent aussi très nombreux. Toutes ces actions violentes dans la période 1944-1947 provoquèrent l’exode de 140 000 Juifs.

L’émigration a continué les années suivantes, d’autant plus que le gouvernement communiste l’a tolérée jusqu’à 1950. Ainsi, 30 000 Juifs ont pu quitter officiellement le pays. On estime qu’il restait alors en Pologne entre 75 000 et 80 000 Juifs.

La vague suivante eut lieu après 1956, dans la période, connue sous le nom d’Octobre Polonais[2]. Dans les années 1956-1959 plus de 50 000 Juifs ont émigré. Dans les années 1960 on considérait que la communauté juive avoisinait 30 000 personnes. Il faut préciser, que contrairement au gouvernement soviétique, en Pologne les Juifs arrivaient à obtenir les visas de sortie. Pour cette raison il n’y avait pas de « refuznik[3] ».

Le dégel polonais a été de courte durée et le régime devenait de plus en plus totalitaire, en s’alignant sur l’exemple soviétique. Par ailleurs après une période d’une relative accalmie, l’antisémitisme devenait plus fort et sensible ; le rejet par la plupart des Polonais de la minorité juive était flagrant. Et quelques années plus tard, en mars 1968, a eu lieu la dernière grande vague de départ qui a laissé la Pologne judenfrei.[4] En France mai 1968 est devenu une date légendaire, en Pologne on parle de « mars 1968 ».

Années 50 : Nationalisme teinté d’antisémitisme

Parallèlement à la fin des années 50, on a assisté à une montée du nationalisme polonais, fortement teinté d’antisémitisme, visible dans la vie publique : les Juifs étaient écartés des postes importants dans l’administration et l’armée ; parfois ils étaient placés sous surveillance, parce qu’ils étaient considérés comme des éléments antinationaux. Ce mouvement fut surtout incarné par le ministre de l’Intérieur, le général Moczar[5] qui devenait de plus en plus influent, et pour finir, il atteindra ses objectifs un peu plus tard, dans la grande vague antisémite qui balaya la Pologne en 1968.

Et arriva la Guerre de Six jours

Et arriva la Guerre de Six jours

En Pologne, les événements néfastes pour la communauté juive sont devenus vraiment dramatiques à partir d’un événement qui s’était déroulé très loin des frontières du pays, mais qui allait avoir des répercussions directes sur la situation intérieure.

En effet le 5 juin 1967 débuta la guerre entre Israël et certains pays arabes ; ce conflit armé est connu comme « la guerre de six jours ». Or l’énorme vague d’antisémitisme en Pologne peut être considérée comme l’une des conséquences du conflit au Proche-Orient. La débâcle des pays arabes a été très mal vécue par les responsables de tous les pays de l’Est, surtout par des militaires soviétiques qui considéraient qu’elle les concernait au premier chef. Il faut se souvenir du fait qu’à l’époque, les pays arabes qui avaient participé au conflit, ont été armés par l’Union Soviétique et les autres pays du bloc socialiste, y compris la Pologne. De même les soldats et les officiers ont été formés par des conseillers soviétiques, parfois directement dans les différents pays du Moyen-Orient, ou alors pendant des stages de formation organisés en Europe de l’Est.

Ils ont tenté alors d’expliquer cet état de choses très négatif pour la puissance stratégique de l’URSS en recourant à la traditionnelle excuse : l’espionnage. On accusait alors les officiers et les hauts fonctionnaires d’origine juive d’être à la solde d’Israël. Grâce à ce stratagème, l’armée israélienne aurait pu obtenir des renseignements précieux, ce qui expliquerait sa victoire. Dans la foulée, tous les pays du Pacte de Varsovie (à l’exception de la Roumanie) ont rompu leurs relations diplomatiques avec Israël et ont commencé une épuration systématique dans l’armée et l’administration.

Gomulka contre les « sionistes »

En Pologne, ce processus est allé très vite et est devenu difficilement contrôlable. Déjà le 19 juin 1967, le premier secrétaire Władysław Gomułka, lors du 6ème congrès des syndicats ouvriers, a prononcé, un discours très virulent. Publiquement il a divisé les citoyens polonais d’origine juive en deux catégories, ceux qui se considéraient surtout comme des Polonais et les autres qui étaient considérés comme des « sionistes ». Les premiers pouvaient rester en Pologne, les seconds, qualifiés aussi de « cinquième colonne », ont été invités à quitter le pays. Il a déclaré: « Nous considérons que chaque citoyen de la Pologne doit avoir une seule patrie : la Pologne Populaire ». Il précisa également que « les autorités gouvernementales traitaient de la même manière tous les citoyens de la Pologne Populaire sans distinction de nationalité », en rappelant toutefois qu’« il était impossible de rester indifférent envers ceux qui se déclaraient être partisans de l’agresseur et de l’impérialisme, par conséquent ils peuvent être considérés comme des ennemis de la Paix».

Ce discours de Gomułka a ouvert « la boîte de Pandore ». Les partisans de Mieczyslaw Moczar ont commencé à attaquer publiquement et nommément les « sionistes ». Le 7 octobre 1967 le ministre prononça un discours dans lequel il établissait une comparaison entre l’armée israélienne et les forces revanchardes de l’Allemagne Fédérale. Ce thème sera souvent repris par la suite, quand la vague antisémite atteindra son apogée en mars 1968. Paradoxalement, la société polonaise était dans l’ensemble contente de la victoire israélienne, car elle y voyait surtout la défaite soviétique, mais cela n’avait pas empêché ultérieurement le déferlement d’une vague antisémite, bien orchestrée d’en haut.

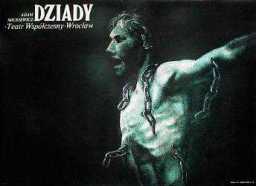

La pièce Dziady d’Adam Mickiewicz

La pièce Dziady d’Adam Mickiewicz

Curieusement, le pic de mouvements antisémites durant cette période 1967-1968, a été provoqué par des événements qui pouvaient paraître au premier abord étrangers au destin de la communauté juive de la Pologne. La cause première de cette agitation fut l’interdiction du spectacle Dziady (Aïeux) du grand poète polonais Adam Mickiewicz (1798-1855). Cette tragédie, le grand classique du répertoire, écrite entre 1823 et 1832, comporte plusieurs passages antirusses ou plutôt anti tsaristes, et depuis l’installation du pouvoir communiste en Pologne, les mises en scène successives du spectacle furent souvent litigieuses, avec des coupures, exigées par la censure. Le public, lui, réinterprétait cette pièce hautement patriotique, en se référant à la situation contemporaine de la Pologne sous le joug soviétique. Le 2 novembre 1967 au Théâtre National de Varsovie eut lieu la première de la pièce Dziady dans la nouvelle mise en scène de Kazimierz Dejmek. Comme d’habitude l’œuvre de Mickiewicz a été longuement acclamée, surtout ses diatribes antirusses. Puis le 16 janvier pour faire cesser la réaction enthousiaste des spectateurs, les autorités ont décidé d’interdire le spectacle qui depuis la première, se jouait à guichet fermé. À la fin de cette dernière représentation, le public ne voulait pas quitter la salle, et à l’appel de Karol Modzelewski, dissident bien connu, scanda le slogan : « Indépendance sans censure». La salle a été évacuée, mais une vingtaine de personnes (en majorité des étudiants) se sont mis en marche vers le monument d’Adam Mickiewicz, en clamant : « Nous voulons d’autres représentations ». Bientôt le petit groupe se transforma en une manifestation assez nombreuse. Il s’agissait d’un premier mouvement de cette ampleur à Varsovie depuis Octobre 1956.

Après un délai de plusieurs minutes la milice est intervenue ; on aurait dit que les responsables politiques, débordés, hésitaient avant d’employer la force. Néanmoins, la réaction fut très brutale. À coups de matraque on a dispersa les protestataires et on arrêta trente-cinq manifestants, dont huit seront jugés responsables des troubles. Parmi eux, Henryk Szlajfer[6] et Adam Michnik[7] ont été exclus de l’Université de Varsovie à la demande du ministre de l’éducation, Henryk Jablonski, pour avoir parlé des événements à des journalistes de la presse étrangère. Le lendemain, les étudiants des autres universités (Wroclaw, Gdansk, Poznan…) protestèrent aussi publiquement, il y eut quelques arrestations.

La plupart des étudiants furent condamnés à des amendes. Leurs camarades ont commencé alors à organiser des collectes d’argent, et des pétitions pour demander la réintégration des étudiants exclus. À Varsovie plus de 3000 personnes ont signé, à Wrocław leur nombre dépassa un millier.

Manifestation pour Michnik et Szlajfer

Le 22 février, les organisateurs du mouvement d’étudiants prirent la décision d’organiser une manifestation le 8 mars (la traditionnelle Journée de la Femme) pour la défense de Michnik et de Szlajfer. Le 29 février, les étudiants reçurent un appui important, exprimé par l’Union des Écrivains Polonais lors d’une réunion qui eut un retentissement certain à Varsovie et dans des villes universitaires. Par tradition, les gens de lettres jouaient un rôle très important dans la société polonaise. Mais le régime cherchait visiblement l’affrontement. Ainsi, le 8 mars au matin, certains organisateurs de cette manifestation ont été arrêtés.

Malgré ces arrestations, le 8 mars vers midi, les étudiants se sont réunis devant l’Université de Varsovie. Ils ont exprimé leurs revendications, parmi lesquelles la levée de toutes les sanctions disciplinaires, surtout contre Michnik et Szlajfer, menacés d’un procès. Le meeting se déroula dans le calme. À quatorze heures, la réunion fut interrompue par l’action brutale des forces anti-émeutes, armées de matraques. Les visages cachés derrière leurs casques, ils faisaient vraiment peur ! Les étudiants qui rentraient déjà chez eux, furent violement attaqués. Une chasse à l’homme s’engagea dans les bâtiments et les rues avoisinantes.

Le lendemain, le 9 mars 1968, près de trois mille étudiants, indignés par la présentation tendancieuse dans la presse des événements de la veille, où on soulignait noir sur blanc l’origine juive de certains étudiants arrêtés, se sont réunis en meeting. Ils protestaient contre les « méthodes staliniennes » et réclamaient une « information objective ». Vers midi, les étudiants sont sortis dans la rue, en brûlant symboliquement des piles de journaux et scandant : » La presse ment ! » Cette manifestation fut dispersée aussi à coups de matraques et de gaz lacrymogènes.

Ensuite, les étudiants ont organisé une grève avec occupation des locaux, mais au bout de quelques jours furent délogés par les forces de l’ordre. Les habitants de Varsovie, plutôt du côté des étudiants, exprimaient leur soutien, apportaient des sandwichs, des fruits, des gâteaux.

« Sionistes, rentrez à Siam ou Sion »

Mais cette situation ne semblait pas être suffisamment grave pour remettre en cause la politique du parti, car les ouvriers n’ont pas rejoint le mouvement. Et le 11 mars, les officiels du parti se sont empressés d’organiser des meetings de masse dans des usines du pays, afin d’appuyer la politique du régime et de dénigrer le mouvement des jeunes, avec comme slogans : « Étudiants étudiez, écrivains écrivez et vous les sionistes rentrez à Siam (sic !) ou Sion» (Suivant les personnes qui ont rédigé ces annonces).

« Cosmopolite sans racines »

De cette manière le pouvoir a cherché à détourner l’attention du public des problèmes intérieurs graves, et à faire naître des sentiments antisémites, ceci d’autant plus efficacement que certains leaders estudiantins avaient des noms juifs. Dans des articles, on soulignait le fait que ces étudiants avaient des parents à des postes importants dans l’administration. La presse a suivi le Ministre de l’Intérieur qui a employé avec succès les méthodes pratiquées en Union Soviétique pendant les dernières années du stalinisme où l’on avait introduit l’expression « cosmopolite sans racines », quand on arrêtait et fusillait les écrivains et les artistes juifs. En Pologne en 1968 on se contenta d’organiser une expulsion massive.

À la suite de cette campagne, entre 1967 et 1972, plus de 15 000 personnes quittèrent la Pologne ; néanmoins cela ne diminua en rien les tendances nationalistes, antisémites et antidémocratiques du régime. Nous en avons des preuves évidentes, aujourd’hui, 50 ans après le « Mars 1968 » ! Curieusement, de nombreux Polonais, qui, eux, n’avaient pas le droit d’émigrer, ont même considéré, qu’une fois encore, les Juifs étaient des privilégiés par rapport aux autres citoyens de la Pologne Populaire ! Pendant cette période l’opinion publique polonaise a démontré qu’elle restait toujours fidèle à l’image traditionnelle du Juif, vu comme un élément non-polonais et par conséquent étranger et hostile. Pourtant, ce contentieux historique n’eut aucune raison de se réveiller plus de vingt ans après la fin de la guerre, alors que trois millions de Juifs de Pologne avaient péri dans l’Holocauste et que le nombre de survivants restés en Pologne était infime. La plupart des Juifs, effrayés tout d’abord par le pogrom de Kielce en 1946 et par les attaques antisémites de 1956, avaient quitté le pays depuis bien longtemps. En 1968, on ne comptait en Pologne que vingt, au maximum trente mille Juifs qui demeuraient là en raison d’un attachement profond au pays. Cette campagne de propagande antisémite laissa la population de marbre, peu nombreux étant ceux qui ont protesté. Cette action a mobilisé surtout la nomenklatura communiste, celle-là même qui l’avait organisée car elle convoitait les places à prendre, et qui seront prises.

Nouvelle vague de départ des Juifs devenus apatrides

Peu de temps après les manifestations étudiantes, a commencé donc une nouvelle vague de départ des Juifs polonais. Elle n’était pas, comme je l’ai dit, la plus importante en nombre depuis l’après-guerre, mais elle a marqué très fortement les esprits. Les candidats au départ ont dû renoncer à la nationalité polonaise, et déclarer leur souhait de partir pour Israël. Ils partaient en général par le train, depuis la Gare de Gdansk (Dworzec Gdanski) avec un document de voyage qui faisait d’eux des apatrides de fait. En réalité, en 1968, tous les émigrants ne sont pas partis pour Israël, car malgré les affirmations de la propagande polonaise, tous et de loin, ne se reconnaissaient pas dans les idéaux sionistes. Les pays scandinaves, surtout la Suède et le Danemark, ont accueilli plusieurs milliers de personnes, la France a été choisie par des gens qui y avaient des attaches familiales ou qui parlaient le français, un nombre non négligeable s’était retrouvé aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et en Australie. Il est impossible d’énumérer toutes les destinations de ces émigrants qui ont fui la Pologne après mars 1968.

Lorsqu’on considère le destin de ces personnes, souvent réunies sous le terme « réfugiés du mars 1968 », on peut constater que le pays a perdu plus que ceux qui sont partis, considérés comme des personnes indésirables. Les autorités de la République Populaire de Pologne ont privé le pays d’un immense capital intellectuel. Ils ont provoqué une véritable fuite des cerveaux. Il existe un rapport du Ministère des Affaires Intérieures de l’automne 1969, avec des chiffres précis. Des demandes d’émigration avaient été déposées par 500 chercheurs scientifiques, certains bien connus dans monde de la science. La physique nucléaire, par exemple, fut pratiquement vidée de ses cadres. Parmi les partants il y avait de nombreux journalistes de la presse et de la télévision, des musiciens, des plasticiens, des acteurs, dont une grande partie du Théâtre Juif, avec la directrice Ida Kamińska en tête, des metteurs en scène du cinéma et du théâtre. La fameuse école cinématographique de Łódź fut littéralement décapitée, son directeur Jerzy Toeplitz et plusieurs professeurs ayant dû quitté leurs postes.

Vie juive éteinte, Pologne perdante

La perte de vitalité de la communauté juive a été aussi considérable, et dans de nombreux centres, actifs jusque-là, la vie juive s’éteignit complètement et à jamais.

La Pologne a été aussi perdante sur le plan international. Car ces événements allaient faire perdurer l’image d’un pays antisémite et le rejeter encore plus loin de l’Occident. Le pays put reconquérir une image plus présentable seulement après la grande épopée de « Solidarność» dans les années 1980.

Nous sommes aujourd’hui 50 ans exactement après les événements de mars 1968. En suivant les nouvelles qui nous parviennent de Varsovie, nous avons une très forte impression de « déjà vu », de faire un saut dans le temps. Il est difficile de comprendre et d’accepter l’idée que cette politique de réécriture du passé polonais est conduite par un gouvernement démocratiquement élu d’un État membre de l’Union européenne. AS♦

[1] En polonais Prawo i Sprawiedliwość ce qui explique l’abréviation PiS, utilisée communément.

[2] L’Octobre polonais est le nom donné à la courte période de dégel qui suivit la nomination de Wladyslaw Gomulka à la tête de la République Populaire de Pologne en octobre 1956. Le pays a été assez rapidement repris en main par les communistes avec des méthodes plus conformes à l’idéologie communiste.

[3] Refuznik (hébreu : מסורבים), ce terme désignait les personnes qui n’arrivaient pas à obtenir le visa d’émigration de l’Union Soviétique. En général il s’agissait des Juifs, mais pas uniquement.

[4] « judenfrei » ou « judenrein » signifie : « sans juif ». Dans les années 1930, ce terme sera repris à satiété par Hitler et les nazis pour désigner leur projet de chasser tous les Juifs du Reich. Au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, les nazis utilisait ce terme pour les territoires de l’Europe Centrale et Orientale où les Juifs ont été exterminés.

[5] Mieczyslaw Moczar (1913-1986) était un dirigeant communiste qui a joué un rôle de premier plan dans l’histoire de la République populaire de Pologne (1944-1989) étant membre du comité central du parti de 1956 à 1981. Entre 1964 et 1983 il a été l’un des principaux dirigeants de la puissante association des anciens combattants, très connue pour son nationalisme, voire antisémitisme.

Mieczyslaw Moczar était connu pour ses positions ultranationalistes, xénophobes et antisémites (on disait alors antisionistes) au sein de la direction du Parti ouvrier unifié polonais dans les années 1960, notamment connu pour son rôle dans la répression des événements de mai 1968.

[6] Henryk Szlajfer (né en 1947) était dans les années 1960 étudiant à l’Université de Varsovie et participait aux mouvements de contestation. Suite à la manifestation, après l’interdiction du spectacle de Mickiewicz, il fut arrêté et expulsé de l’Université. Le 8 mars 1968 une manifestation d’étudiants eut lieu pour réclamer sa libération et réintégration. Mais Szlajfer fut condamné à deux ans de prison. Il restera en Pologne et pourra continuer ses études. Aujourd’hui il est un économiste et politologue polonais connu. Dans les années 1993-2008 il exerçait à l’Université de Varsovie, ensuite il a occupé un poste important au Ministère des Affaires Étrangères.

[7] Adam Michnik (né le 17 octobre 1946 à Varsovie), dans les années 1960,1970 et 1980, était l’un de principaux responsables d’opposition. Pendant cette période, il a été emprisonné à plusieurs reprises. Il a été libéré en 1986 et en 1989, a fondé le journal Gazeta Wyborcza, le plus important quotidien de Pologne. Il reste toujours directeur de la publication. Il fut député à la Diète de 1989 à 1991, puis démissionna pour se consacrer entièrement à son journal.

[7] Adam Michnik (né le 17 octobre 1946 à Varsovie), dans les années 1960,1970 et 1980, était l’un de principaux responsables d’opposition. Pendant cette période, il a été emprisonné à plusieurs reprises. Il a été libéré en 1986 et en 1989, a fondé le journal Gazeta Wyborcza, le plus important quotidien de Pologne. Il reste toujours directeur de la publication. Il fut député à la Diète de 1989 à 1991, puis démissionna pour se consacrer entièrement à son journal.

* Ada Shlaen est professeur agrégée de russe, et a enseigné aux lycées La Bruyère et Sainte-Geneviève de Versailles.

Document remarquable : à faire connaître absolument, je m’y emploie d’autant plus qu’il reflète des sentiments d’arrogance à relents antisémites que j’ai ressentis à Paris dans les années soixante venant de collègues polonais alors sexagénaires.

J’aimeJ’aime